Information

3月8日(火)は都合により15時00分から営業させていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。

3月2日(水)は都合により15時00分までの営業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。

カフェトラモナ2月のおすすめです。

上左:Spiers & Boden / Fallow Ground(Hudson Records, 2021)

以前ここでCDをご紹介したアルバムのアナログ盤。タイトル曲の〈Fallow Ground〉はルイス・キレンがトピック盤で〈The Cook〉として唄っていたnight-visiting song(夜這いの歌)。またオープニングの〈Bluey Brink〉はトレヴァー・ルーカスやキャシー・オサリヴァンの録音もあるオーストラリアのトラッドで、大酒飲みが過ぎて硫酸まで飲んでしまった羊毛刈職人を唄っています。そしてアーチーとレイのフィッシャー兄妹のほかマーティン・ウィンダム・リードの名唱でも知られる〈Yonder Banks〉は作者のグレアム・マイルズが1960年代の半ばに書いた短編小説の中で主人公の男に書かせた望郷の歌とか。そんな先達たちの偉業を真面目に継承しているスピアーズとボーデンはメローディオンとフィドルだけのこのフォーマットが一番です。

上右:Various Artists / Snockument: Songs By Michael Hurley(Blue Navigator, 2021)

ノン・セクイター・レコーズのスティーヴ・ピーターズとジョナサン・ショイヤーの構想から早くも30年、マイケル自身も制作に加わりブルー・ナビゲーターのブレンダン・フォアマンらの手によって出来上がったマイケル・ハーレーのトリビュート・アルバムです。キャット・パワー、ヨ・ラ・テンゴ、キャレキシコ、キャス・マコームス&スティーヴ・ガンなど全10曲。録音には古いものでチキン・チョーカーズの1986年から最も新しいハックルズの2020年と時間的な隔たりがありますが、恰も同じ場所で一日で録られたような統一感を持って制作されています。注目すべきは〈O My Stars〉を唄うハックルズ。マイケルの最新作『The Time of the Foxgloves』にも参加していたオレゴン州アストリアの男女デュオで、2019年作『The Twilight's Calling It Quits』は超名盤です。併せてお聴きください。

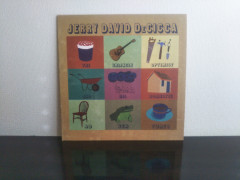

下左:Jerry David DeCicca / The Unlikely Optimist and His Domestic Adventures(Worried Songs, 2021)

ジェリー・デイヴィッド・デシッカはジェブ・ロイ・ニコルズの米国におけるバディ。テキサス・ヒル・カントリーを拠点にSSWとして活躍する傍ら、ラリー・ジョン・ウィルソンやウィル・ビーリーなど渋すぎるSSW達の復活作をプロデュースしています。最近ではあのボブ・マーティンを手掛けたとか。本作はそんなジェリーのソロ4作目。バックに元サー・ダグラス・クインテットのオージー・メイヤーズや元バッド・リヴァースのラルフ・ホワイトを迎え、テックス・メックス大会と思いきやSSWらしい内省的な歌声を聴かせてくれます。そう云えばジェブ・ロイがプロデュースした2ndはジャージーかつソウルフルなSSWアルバムの傑作でした。

下右:Lal Waterson & Oliver Knight / Once In A Blue Moon(Three Black Feathers Records, 2010)

ラルの生前、トピックからCDでリリースされた傑作アルバムのアナログ盤。2010年にThree Black Feathers Recordsから限定リリースされていたのをやっとコレクションできました。改めて聴いて気付くのは息子のオリヴァーは云うまでもなく、オールド・スワン・バンドやブロウザベラなどで活躍するジョー・フレイヤの貢献。彼女の参加した〈Stumbling On 〉から〈How Can I Leave〉〈Altisidora〉へと続く3曲は聴きどころの多いアルバムの中でそのうちの一つ。ここでの経験が後のラル・ウォーターソン・プロジェクト『Lal』に繋がったのでしょう。

ご来店の際にリクエストしてください。

1月のおすすめレコードでもご紹介したとおり12年ぶりのスタジオ録音が素晴らしかったマイケル・ハーレーですが、アイルランドでファンジンを発行しているブルー・ナビゲーターからマイケルのトリビュート・アルバムがやっとリリースされました。

トリビュート・アルバムの構想は1990年代初頭まで遡り、幾度となく挫折を繰り返し今回に至ったようです。そのため録音は古いもので1986年のチキン・チョーカーズの〈Watertrain〉から最も新しいハックルズの〈O My Stars〉が2020年と隔たりがありますが、あたかも同じ場所で一日で録られたような統一感を持って編集されています。

マイケル自身も制作に加わったアルバムに収録されているのは、キャレキシコ、キャス・マコームス&スティーヴ・ガン、ハックルズなどこれまで録り貯められた初出の音源6曲と、既にリリース済みのキャット・パワー、ヨ・ラ・テンゴなどによる4曲の全10曲。アナログ盤に収めきれなかった音源も残っているようで、それらを含めたデジタル版が今年中にリリースされるとのことです。

収録曲はどのトラックも聴き応えのあるもので、特にキャット・パワーの〈The Werewolf〉は圧巻。2003年リリースの彼女の『Are You Free』で既に聴いていたのですが、バリー・ドランスフィールドのヴァージョンと並ぶこの楽曲の名唱と改めて認識した次第です。またハックルズの〈O My Stars〉も聴きどころ。ルーク・イドスティとカティ・クラボーンからなるハックルズはオレゴン州はアストリア市に住む若いミュージシャンによるバンドで、マイケルの新作への貢献は記憶に新しいところ。以前紹介したアリアルーヤ・クワイアのサポート・メンバーでもあり、彼らの活躍を密かに期待しています。

LPと一緒に送られてきたポストカードにはプロデューサーのブレンダン・フォアマンからのメッセージとして"Cafe ToRamona looks like a good home for Snockument LP ! "とありました。ちょっと感激です。

ご来店の際にリクエストしてください。

SNOCKUMENT - Songs by Michael Hurley

Side 1

Sweet Lucy – Cass McCombs & Steve Gunn

Somebody To Say Bye Bye To – Little Sue

The Werewolf – Cat Power

Watertrain – The Chicken Chokers

Hog of the Forsaken (instr) – dbh

Side 2

O My Stars – The Hackles

I Still Could Not Forget You Then – Vernon Tonges

The Rue Of Ruby Whores – Calexico

Portland Water – Jason D. Williams

Polynesia #1 – Yo La Tengo

2月2日(水)は都合により18時00分までの営業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。