Information

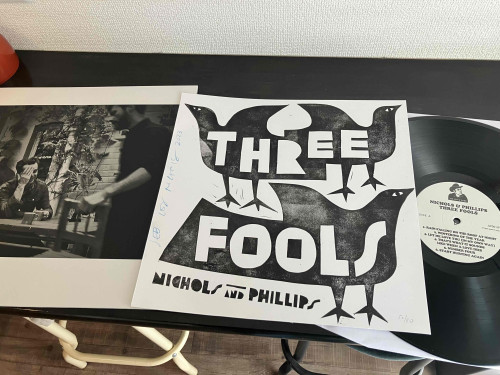

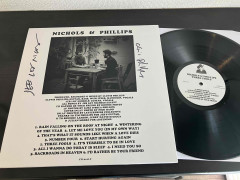

Nichols & Phillips『Three Fools』 Jeb Loy's Yard, 2023

昨年リリースされたエイドリアン・シャーウッド、プロデュースの『United States of the Broken Hearted』が好評のジェブ・ロイ・ニコルズですが、早くも新作が届きました。

今回は昨年のヨーロッパ・ツアーに同行したウェストウッド・オールスターズのギタリスト、クロヴィス・フィリップスとのNichols & Phillips名義によるスタジオ録音盤。ミッド・ウェールズはニュータウンにあるクロヴィスのAdd-A-Bandスタジオで録られ、ジェブ・ロイの新しいレーベルJeb Loy's Yardからリリースされました。

ツアーでも唄われていたタイトル曲〈Three Fools〉や〈Rain Falling on the Roof at Night〉など全12曲。〈Wintering of the Year〉は2016年の10インチ『Ya Smell Me?』収録の再演で、最後の〈I'd Rather Be Your Friend〉のみドニー・フリッツのあまり知られていない曲のカヴァーです。

お気に入りのティム・フィリップス製作、胴長7フレット・ギターで弾き語るジェブ・ロイを、プロデューサーのクロヴィスがギター、ベース、 ウーリッツァー、マンドリンでバックアップ。穏やかで暖かなジェブ・ロイの歌声が堪能できるソウルフルかつフォーキーなアルバムに仕上がりました。ちなみに50枚限定のジェブ・ロイによる版画プリント付きヴァージョンです。

ご来店の際にリクエストしてください。

Jennie Higgins / Where Are All the Women?(Self-released, 2023)

国際女性デーの特別イベントの一環として、3月8日セシル・シャープ・ハウスで行われた『Feminist Folk Club At Cecil Sharp House』にフランキー・アームストロングやジャッキー・オーツたちと肩を並べて出演していたジェニー・ヒギンズのデビュー・アルバムが届きました。

ヒギンズと云ってもリジー・ヒギンズとは関係ないようですが、幼少の頃からフォーク・ミュージックに親しんでいて、5歳の時にはイングランド西部地方じゅうのフォーク・クラブやフェスティヴァルで唄っていたそうです。そんなジェニーのデビュー作は全10曲すべて無伴奏。曲によって自身でダビングしたハーモニー・パートが付くだけの潔いものです。

ジェイムズ・オッペンハイムの詩にミミ・ファリーニャが曲を付けた〈Bread and Roses〉で始まり〈My Johnny Was a Shoemaker〉〈The Trees They Do Grow High〉〈Let No Man Steal Your Thyme〉〈The Doffin' Mistress〉〈My Husband's Got No Courage In Him〉などスティーライやペンタングル、アン・ブリッグス、シリー・シスターズで聴き馴染んだトラッドがジェニーの名唱で蘇ります。今トラモナで一推しのトラッド・シンガーです。

ご来店の際にリクエストしてください。

3月17日(金)は都合により16時00分までの営業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。

あけましておめでとうございます。

旧年中はたいへんお世話になりました。

本年も美味しい珈琲と素敵な音楽でお待ちしています。

どうぞよろしくお願いいたします。

なお4日から通常営業いたします。