Vinyl and so on

Derek Piotr『The Devil Knows How』DPSR, Gourd Recordings, 2022

昨年から今年頭にかけてロンドンのDeath Is Not The Endから『Last Wisps of the Old Ways: North Carolina Mountain Singing』と『Ever Since We've Known It: More North Carolina Mountain Singing』の2枚のノースカロライナのマウンテン・ソング集がリリースされました。監修をしたのは米国のミュージシャンで民俗学者のデレク・ピョートル。

これまでクラシック音楽や電子音楽にインスパイアされた作品が多かったデレクですが、2019年頃からアパラチアの民俗音楽に傾倒し、米国議会図書館の棚から1939年にハーバート・ハルパートによって行われたノースカロライナ州エルク・パークに住むリーナ・ベア・タービーフィル夫人と彼女の一族ベア・ファミリーの録音を発見します。その音源に自身で行った存命中のタービーフィル夫人の娘ニコラ・プリチャードのフィールド・レコーディングなどを加えてキュレートしたのが先の2枚のコンピレーション。特に後者の『Ever Since We've Known It』は「もう一人のテキサス・グラッデン」ともいわれるリーナ・ベア・タービーフィルに焦点をあてたアルバムで、タービーフィル夫人はThe Old-Time Herald誌の表紙を飾り特集も組まれベア・ファミリーの歌声は高く評価されています。7月には3枚目の『Come, Let Us Sing』もリリースされベア・ファミリーの三部作は完結したようです。

さて『The Devil Knows How』です。エクスペリメンタルな作品を得意とするデレクですが、今回はベア・ファミリーの録音に刺激されアパラチアの伝統音楽に真摯に向き合っています。タービーフィル夫人を始め、テキサス・グラッデン、フランク・プロフィットなど先達の歌唱をお手本にチャイルド・バラッドやローカルなマーダーソングを抑制の効いたギターやペダル・スティールをバックに溌溂と唄っています。

全10曲中8曲がトラッドで、自作曲は〈Yes, They All Sing〉と〈They'd Sing Old Songs, and They'd Sing the New Ones〉の2曲。どちらもタービーフィル夫人若しくは娘の二コラのインタビューにギターとペダル・スティールの演奏を被せたインストで、ここら辺りにデレク特有のエクスペリメンタル感が醸されています。タイトルのTheyはベア・ファミリーを指し、家族の中で歌の伝統がどのように継承されたかが語られ、2曲のインストによって母と娘が紐付けられます。

トラッドでは〈George Collins〉が白眉。かつてシャーリー・コリンズも唄ったチャイルド・バラッドですが、デレクはそのノースカロライナ・ヴァージョンをタービーフィル夫人の歌唱をお手本にハーディーガーディの演奏にのせて切々と唄っています。また最後の〈Lee Mills〉はオザーク郡のバリー&クレメンタイン・サターフィールド夫妻の歌唱に倣ったもの。いつもフィールド・レコーディングに使うズームH4nで録音し、ノン・ミックス、ノン・エディットのまま収録されたデレクの無伴奏歌唱がフィールド・レコーディングのザラッとした手触りを演出してアルバムを締め括っています。

本作を契機に活動拠点をニューヨークからノースカロライナに移したとのこと。日常生活の中で継承される歌の伝統に対するデレクのリスペクトがひしひしと伝わる名盤です。

ご来店の際にリクエストしてください。

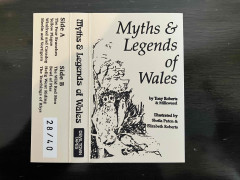

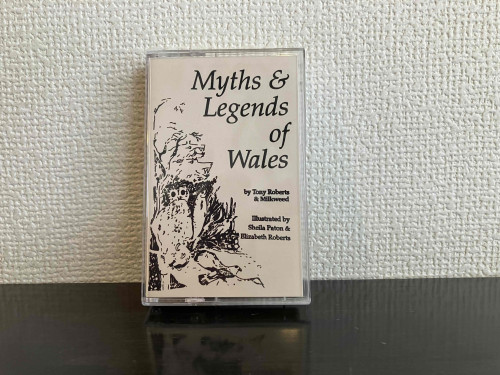

Milkweed『Myths and Legends of Wales』cassette(Devil Town Tapes, 2022)

フィジカルのリリースはカセットのみでしたが、Tradfolkのジョン・ウィルクスが推していたので購入してみました。

ミルクウィードについては詳しいことは殆ど分からず、英国の何処かでナロウボートで生活する男女のフォーク・デュオのようです。キングストントリオの1stを流用したちょっと不気味なジャケットの『Milkweed Sings Carols』に続く第2作目で、ボート上で録られ、小鳥の囀りや列車の通過音などもそのまま効果的に使われています。

『Myths and Legends of Wales』には、ハートフォードシャーのチャリティー・ショップで手に入れたトニー・ロバーツの同名の書籍にインスパイアされた自作曲が全8曲収録され、歌詞のすべてがロバーツ作の引用なのか、メンバーによってアダプトされているのかは明らかではありませんが、ウェールズの神話とアーサー王の伝説を唄っています。

左側から聴こえるツィターと思われる弦楽器と右からの少し歪んだシタール風のバンジョー、そして中央に置かれた陰りのある女性ヴォーカルが前述のフィールド録音された鳥の囀りや機関車音と一体となって摩訶不思議なアシッド感を醸しています。ウィルクスもインクレディブル・ストリング・バンドの末裔と例えた「話題のウィアード・フォーク」の極みです。

ご来店の際にリクエストしてください。

Kim Carnie『And So We Gather』(Càrn CÀRN001, 17 June 2022)

キム・カーニーはスコットランドの女性ゲーリック・シンガーで、まだ20代と思われます。自作も能くし、アルバムには英語で書かれた自作曲4曲に、ゲール語のトラッドなど6曲(1曲はゲール語詩にキムが曲を付けたもの)が2曲ずつ挟まれるように収録されています。

プロデュースはカパーケリーのドナルド・ショウ。ハープやフィドル(1曲ありますが)などトラディショナル色の強い楽器を排除し、ピアノやダブル・ベースを中心に据え、必要に応じてサックスやコラ(!!)なども配置した演奏が奏功し、ケイト・ラズビーをもう少しさらっとしたようなキムの歌声を際立てています。さらに自作の英語曲〈And So We Gather〉や〈Loving You〉ではケイト・セント・ジョン編曲のストリングスと相俟ってサンディ・デニーの『Like an Old Fashioned Waltz』を彷彿させたりもします。

カレン・マシスンやジュリー・ファウリスも参加。そのジュリーやカリン・ポルワートのようなスコットランドを代表する女性シンガーに将来化けるポテンシャルを持ったデビュー・アルバムです。

ご来店の際にリクエストしてください。

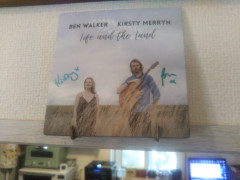

04. Ben Walker & Kirsty Merryn『Life and the Land』(Folkroom Records, 2021)

カースティ・メリンはロンドンを拠点に活躍する女性SSW。既に2枚のフル・アルバムもあり、ショウ・オブ・ハンズのサポート・メンバーとしても知られています。本作はジョシエンヌ・クラークとのコンビを解消したギターの名手ベン・ウォーカーがそのカースティ・メリンと組んでリリースしたEPです。ボーナストラックの〈The Farmer's Toast〉を含め全6曲。トラッドの他にラル&マイク・ウォータソンの〈Scarecrow〉やロバート・バーンズの〈Westlin Winds〉も。かつてウォーターソンズやオークも唄った〈Jolly Ploughboy〉ではカースティのピアノ弾き語りにベンのスライド・ギターが絡むこのふたりならではのアプローチも聴けます。

05. Dom Prag『Needle and Thread』(Self Released, 2022)

ドム・プラグはサウサンプトン出身のシンガー・ソングライター兼ギタリスト。元々クラシック・ギターを学んでいたことからナイロン弦を張ったギターの弾き語りが彼の持ち味になっています。19世紀末にダラムの炭鉱地帯で活躍した労働者階級のソングライター、トミー・アームストロングの〈South Medomsley Strike〉と〈Oakey Strike Eviction〉を挟んで前半にトラッドを4曲、後半に自作曲4曲を配した選曲はかなり意図的。ショウ・オブ・ハンズのフィル・ビーアがプロデュースし、ワイルダネス・イェットのローワンとロージーがフィドルとコーラスで参加した本作はドムの2ndにして最新のアルバムです。

ご来店の際にリクエストしてください。

英国のトラッドやフォークはまだまだCDが主流のようで良いものにCDが多いようです。最近届いた新作をご紹介します。

01. Nancy Kerr『The Poor Shall Wear the Crown – Songs by Leon Rosselson』(Little Dish Records, 2021)

ナンシー・カーの新作はコロナ禍の20年5月毎日レオン・ロッセルソンの楽曲を唄って動画を投稿するというプロジェクトのCD化。ネットには33曲がアップされていますが、CDにはシェフィールドのスタジオでマグパイ・アークのトム・A・ライトによって録り直された12曲が収録されています。全曲ギター、フィドル、ビオラ、ピアノの弾き語りで、〈Why Does It Have to Be Me?〉でのみ息子さんのハリー君とのデュエットが聴けます。ロッセルソンは勿論のこと、サンドラ・カー、フランキー・アームストロング、故ロイ・ベイリーに捧げられています。

02. The Norfolk Broads『Yonder Green Grove』(Self Released, 2021)

ハリー・コックスやサム・ラーナー、更にはピーター・ベラミーを輩出した英国のノーフォークはトラディショナル・ミュージックの宝庫。そのノーフォークをグループ名に冠したノーフォーク・ブローズはロンドンのトラッド・アカデミー・シー・シャンティ・クワイアの女性メンバー4人で結成された無伴奏コーラスのグループです。特に出身などノーフォークとの直接的な関係はなかったようですが、この2ndアルバムにしてやっとノーフォークでの録音が実現しました。全曲トラッド。なかでも〈Fear a Bhata〉はフェアポート加入前のサンディ・デニーも唄っていたスコッツ・ゲーリック・ソング。サンディ同様リフレインをゲール語で唄っています。アルバムは基本アカペラですが、数曲で聴けるニック・ハートのギターとトム・ムーアのフィドルなどによる抑制の効いたバックアップも聴き逃せません。

03. The Oldham Tinkers『A Lancashire Grace』(Limefield Records, 2021)

トピック・レコードの80周年記念アルバム『Vision & Revision』における〈Dirty Old Town〉が素晴らしかったオールダム・ティンカーズ。この企画だけのものと思っていたら42年振りの新作がリリースされました。メンバーのうちジェリー・カーンズ(唄、ギター)とジョン・ハワース(唄、バンジョーほか)の二人は健在ですが、ラリー・カーンズが2016年に73歳で亡くなってしまいました。その後継に加入したマンドリンのデイヴ・ハワードは元々レコーディング・エンジニアで、本作もランカシャーのバリーにある所有のスタジオでデイヴによって録音されています。スペイン内戦で国際旅団としてオールダムから参戦した10名を唄った〈Ten Oldham Men (No Pasaran)〉を始め、自作曲の〈Alphin〉やランカシャーの詩人エドウィン・ウォーの詩に曲を付けた〈Cradle Song〉など13曲を気負うことなく平明に唄うのはこれまで通り。『For Old Time's Sake』同様”枯淡なペーソス”が湧き上がる名作です。

ご来店の際にリクエストしてください。